最近

の

いわた

さん

2002年

12月

2003年

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

2004年

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

2005年

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

2006年

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

2007年

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

2008年

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

2009年

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

2010年

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

2011年

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

2012年

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

2013年

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

2014年

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

2015年

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

2016年

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

2017年

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

2018年

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

2019年

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

2020年

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

2021年

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

2022年

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

2023年

1月

2月

3月

4月

5月

6月

9月

10月

11月

12月

2024年

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

2025年

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

最近

Twitter

Google+

フィギュアの写真

ミニ四駆うんちく

ミニ四駆ARシャーシ

メッセージの文字数は最大160(半角320)です。

文字数の足らない場合は何回かに分けて送って頂ければ、こちらで結合してレスします。

改行は出来ません。

名前の入力の必要はありませんが、書いて頂けると嬉しさ倍増です。

レスには、名前は出しません。

| 2026年1月7日(水) |

- この楽しさは伝わらない - |

はじまるA列車やってると、このゲームは今後新規ユーザーを獲得していくのは難しいかもなぁと思う。

今の時代は、YouTubeでアップされるプレイ動画が興味を持つきっかけになることが多いと思う。ところがこのゲーム、他人のプレイを見ても面白くない。なんか、他人の子供の動画を見せられているような何とも言えないつまらなさがある。自分でやると面白いのだが、それが伝わりにくい。

鉄道ダイヤを考えるのが好きな人とか。未成線や廃線に思いをはせるのが好きな人とか。地図を眺めて、ここが鉄道で繋がったらいいのにとか妄想する人とかは楽しいと思う。

私は、複雑なダイヤを組んでぶつからずに走ったときには結構達成感とか。複線で作れば楽なところを敢えて単線行き違いにするとか。旅客列車の合間を縫って貨物列車を走らせたり。もう少し詰めればさらに1本走らせられるんじゃないかとか。そういうのを考えるのが楽しいんだよなぁ。

でもプレイ動画を見ていると、ダイヤ組むのが面倒なので多少損失があっても気にしない。みたいな人もいるから、どこに楽しさを感じているのかは、人によって違うみたいなんだよね。

こんなゲームだから、類似ゲームも無いんだろう。長年リリースしている会社でないと、ユーザーが求めている物も見えないと思う。

おりんを買う。

おりんを買う。

仏壇の前に置いてある、チーンって鳴らすやつね。先日京都に行ったとき、佛光寺境内にあるセレクトショップに入ってみたのだけど、そこでおりんが売っていて、鳴らしてみたらすごくいい音だったので気になった。実家の仏壇に置いてあるものとは音が違う。

といっても小さめのやつで3万円台、そこそこの大きさのやつだと5万円台。仏具というのは高い物であるが、金属のブロックからの削り出しなので、納得できない価格ではない。

まぁでも、すぐ飽きるような気もしたので、安めの物から買ってみるかと思ってネットを検索。

https://shop.sottoweb.jp/products/cherin/

チェリンってやつ。一般的なお椀形ではなく、板を曲げて作っているだろうから安いんだろう。7900円くらいで買えた。パッケージもおしゃれ。

かなり澄んだ音が鳴る。なんか心が磨かれて仮面ライダー響鬼に変身できそうな気がする。

ただ、もっと長く音が続いてほしい気はする。それを求めるならもっと質量が必要で、5万円くらい出さないとダメかな。

| 2026年1月5日(月) |

- ゲームの中のまじめな人たち - |

仕事始まる。

はじまるA列車の3マップ目がなかなか終わらないのであった。マップが昭和30年という設定なので、使える子会社や列車の種類が少なくて、マップが広いわりに選択肢が少なくて事業拡大がしづらい。

登場人物たちの会話も差し込まれてくるのがこのゲームの特徴だが。会話の内容が設定されている時代に合わせたものになっているのが面白い。平成初期のマップではバーコードバトラーとかスーパーファミコンの話題が出ていた。できれば、登場人物の服装もその時代に合わせたものになってたら面白かったのにって思うけど。

それにしても、プラザ合意の以前と以後で貿易の利益が大幅に異なるとかはなかなか面白い。列車と街を育てる事をしたかっただけなのに、経済や経理の勉強をすることになるから、教育的にいいゲームかもしれん。

そういえば、鉄道のストライキとか起こってもおかしくない時代ではあるが。このゲームは従業員の不満があっても生産性が落ちるだけで、電車が止まったりはしないな。

| 2026年1月4日(日) |

- PRiVACE体験 - |

自分の中で毎年恒例になった、正月のガン封じ参り。京都の平等寺因幡堂と永福寺蛸薬師堂に参る。

自分の中で毎年恒例になった、正月のガン封じ参り。京都の平等寺因幡堂と永福寺蛸薬師堂に参る。

今回は、阪急の有料座席PRiVACEを使ってみた。本数も増えたから使いやすくなった。

ほぼ席は埋まってたので結構人気ね。1+2列のゆったりシートで、2列席は隣席との間に仕切板があって、相席になっても使いやすい構造ではあるが、逆に2人組で使う場合にこの板を下げられる構造になっていればいいのになと思った。

このサービスの広告にある通り、ちょっと京都が近くなったように感じた。なかなかいいと思うが、神戸方面からずっと指定席で京都まで行けたらいいのになと思う。

阪急の場合、大阪梅田から京都河原町まで乗るなら、一本見送れば座れる。指定席の価値が高まるのは、十三から乗換で京都方面に行く場合だと思うんだよね。神戸線単体では成り立たないと思うが、京都線の指定席とセットで買えるようにしたら需要ありそうな気がするが。

ところで私の乗った編成は9300系だったが、中間に組み込まれたPRiVACE車両は2300系となっていた。こういう混結編成はなんか萌える。

自宅に戻る。

なんかちょっと雪積もってる。高速道路も関ケ原辺りが雪規制入ってて帰れるのか心配になったが問題なく帰宅。今回は行きも帰りも、大きな渋滞に合わなかったのでなかなか良かったな。

そして家に帰っても寒い。

| 2026年1月2日(金) |

- 寒いのでじっとする - |

寒くてどっか行きたいとかいう気持ちになれず、墓参りだけした。

毎週金曜のジョジョ配信、今日もやるのか。4部も続くみたいですなぁ。出先で動画見るとギガの消費が心配だが、見ないわけにはいかない。

あけまして。

実家帰ったんだけど、今回は車で高速使って行きましたよ。退院後、車で長距離移動には不安があったのだけど、そろそろいけそうな気がしたのでね。

しかしよく考えたら、退院後、正月に実家に帰るのは初めてだ。改めて、実家の寒さにかなり参った。現在住んでいるところよりも気温が低いのはもちろんだが、土壁の昔ながらの日本家屋は断熱性が低い。今の自分にはしんどいわ。

| 2025年12月31日(水) |

- 無事に過ごした1年 - |

2025年終わりましたな。もう退院してから2年か。昨年は再発してたから、今年は全くがんが発症しなかった1年になった。精神的には、死から大分遠ざかった気分だ。

2025年終わりましたな。もう退院してから2年か。昨年は再発してたから、今年は全くがんが発症しなかった1年になった。精神的には、死から大分遠ざかった気分だ。

結構無駄なことも楽しめるようになった気がする。今後はまたいろんなことに興味をもって生きて行けそう。

で、今年買ったものを振り返ってみる。

アオザイさん

冬のワンフェスで買った、久しぶりのガレキ。いい作品だと思う。ただ顎ひもが折れやすいのはどうしたものか…。

CARTEN M210FWD(WB239)

とある動画を見てシトロエン2CVをサーキットで元気に走るのをやってみたいと思って買った。性能からするとM-07がベストなんだろうが、個人的にカーボンダブルデッキ構造のシャーシがカッコイイという価値観があってこれになった。

その後BT-01を買ってからこの辺の考えも変わったので、今思うとMB-01を買ってBT-01と組み替えて使えば良かったかなと思うところはある。まぁこれも先に持ってたM210Rと共有部品が多いのでこれでも良いんだけれども。

iBasso Jr.Macaron

iPhoneから有線イヤホンで聴く場合、Lightning端子からミニプラグへの変換アダプタを使うわけだが、これが純正と安物で音が明確に違うことに気づいてから、DACという専用機器の存在を知った。とりあえずそれほど高額ではない物を試そうという事で買ったもの。今のところ満足のいく音を奏でている。

ただ、iPhoneで認識するにはケーブルを選ぶようで、最初は認識せずに不良品かと思ったくらい。これに関しては未だに仕組みが良くわかっていない。これも前にFIIO KA13ってヤツも買ったんだけど、認識せずに返品してしまった。あれはケーブルのせいだった可能性が高い。

BT-01

すでにオワコン化しているトラックレーシングもっと走るようにしたいなと思い、ツーリングサイズでありながらMシャーシホイールが履けるシャーシとして調べていたら、サス構造がTT-02とは全く設計になっている事に気づき、興味を持った。

トラックボディを載せられないかと思ったが、サーボのリンク棒が干渉して無理と分かり、とりあえずツーリングとして走らせたら、予想以上によく走るのですっかり気に入ってしまった。オイルダンパー不要とか、RWDでも低グリップタイヤでも走れるとか、今までの固定観念をいろいろ覆された。

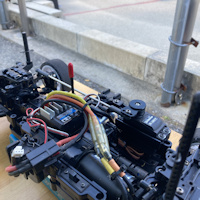

他、ラジコン関係では今年はカワダのM300GT,M500GT、ABCのガンベイドRRを本気でやったりして、RWDマシンをレースを意識せずに仕上げるという事を中心にやった。これで結構操縦もうまくなったように思うよ。

ボディの方は、ヨタハチ、シトロエン2CV、BRZ R&D SPORTを作った。BRZは世間で言われるほど速くはない気がしたが、多分補強をベタベタ入れ過ぎたんだと思う。

| 2025年12月30日(火) |

- 今年買ったマシンで締める - |

なんかラジコン欲が出なかったので前回の土日はサーキット行ってないが。次の土日も正月だから多分行かないだろう。となると2周連続で行かないことになるので今日行っとくかって気になった。

なんかラジコン欲が出なかったので前回の土日はサーキット行ってないが。次の土日も正月だから多分行かないだろう。となると2周連続で行かないことになるので今日行っとくかって気になった。

TamTam神戸で2時間だけ。まぁ、今年最後という事で、今年買った2車種をちょっと走らせますかね。

BT-01 + GRスープラ

スーパーラジコンで走らせたままで問題なし。タミチャレタイヤは万能だからな。でも最初の1,2周は全くグリップしないのはいつも通り。走るほどグリップが上がっていくので、徐々にタイムを切り詰めていく楽しさがあるね。

さっきは3000mAhのバッテリーだったが、次に5600mAhのバッテリー。明らかにパワフルで速い。タイムは0.3秒も速くなる。しかし重量も増えてちょっと難しくなる。

もう一度3000mAhで走ると1パック目より0.1秒遅く、次に5600mAhで1パック目より0.2秒遅い。しかし3000mAhと5600mAhで0.2秒以上の差が出るのは同じ。しかし速ければ良いというものではなく、どちらが楽しいかと言うと、3000mAhの方が軽やかで好きかもなぁ。

M210FWD + シトロエン2CV

6月以降走らせてなかった。よく走ったのであまり手を入れるところがなかったんだよね。まずは60Dのハードタイヤで走行。うーんさすがに溝無くなってるのでグリップしないねぇ。リヤグリップが足らず、タックインさせるとそのままスピンしちゃうので、アンダーを出さないようにステアを切りすぎないようにして、ちょっとだけ減速させて曲がっていく。慣れると走れるようになっていくのが面白い。

次にRiDEの60Gタイヤ。これもこの季節だとさっきのハードタイヤよりももっと食わん。

そしてABCのAS28。これだとリヤグリップがあって曲がってくれないんだよな。やっぱグリップが低い方が面白いな。適度にグリップが低い冬用タイヤはないかしら。やっぱAタイヤかな。擦り切れて新調していなかったがやっぱ要るかなぁ。

そんな感じ。どっちも低グリップだからこそ面白いマシンだったな。

| 2025年12月29日(月) |

- 年末は桃鉄ではなく、A列車 - |

まだ腰が痛いので今日もひきこもる。はじまるA列車を続ける。

チュートリアルの2マップを終えて、3つ目のマップへ。奈良がモデルになっているマップだとすぐにわかる。だいたいのマップは現実にある場所を意識して作れているらしいのだけど、自分が知っている場所だと、なんとなく実際と同じように路線を引きたくなってくる。

マップの中央にでっかい古墳があるけど、多分これは、現実では平城京に当たる場所なんじゃないかなーと思うと、この上を敢えて鉄道で横切りたくなったり。大和西大寺に当たる駅を作ってカオスダイヤを作りたいとか思ってしまうよ。

| 2025年12月28日(日) |

- 似てるが別物だった - |

昨日の棚を移動させたことで腰が痛い。筋力なさ過ぎて笑う。今日はA列車とかやってたのだが、ちょっと気になることがあってね。

BT-01は良く走る。前後同じの低グリップタイヤで、RWDで走るってのが凄い。

まぁでも、今までやったことがなかっただけで、実はTT-02の前デフ抜いただけでも走るという事はないのか。多分それだけじゃ厳しいだろうから、BT-01と同じくらいサスストロークを大きくすればいけるんじゃないか。そんなことを思った。

まぁでも、今までやったことがなかっただけで、実はTT-02の前デフ抜いただけでも走るという事はないのか。多分それだけじゃ厳しいだろうから、BT-01と同じくらいサスストロークを大きくすればいけるんじゃないか。そんなことを思った。

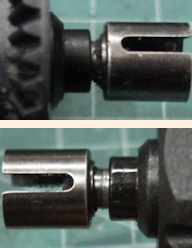

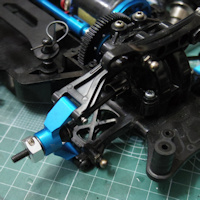

で、TT-02をBT-01の説明書通りの位置までドループを下げてみることを試みたのだが。これができない事が判明。39mmのユニバーサルシャフトがデフカップに底突きする。しかも左側だけ。今回初めて分かったが、TT-02のギヤデフって右より左の方がカップの位置が外側にずれている。だから右は底突きしないが左は底突きするってわけだ。

しかしBT-01もTT-02と同じデフを使っているわけで、なんでこっちは問題ないのかと言えば、BT-01はTT-02よりもトレッドが2mm広い。つまりアップライトの位置が、BT-01はTT-02よりも1mm外側になっているのだ。

XV-02のデフでやっても同じなのかは調べていない。シャフトも37mmの物を使えば成立させられるだろうが、なんかここまで分かった時点でもういいやって気分になった。BT-01はTT-02をベースにした車ではなく、意外と共通点がない。TT-02と比較するのはナンセンスと思った。

| 2025年12月27日(土) |

- 部屋を快適にして正月を迎える - |

今日はどこも行かず。部屋をいじる。

1Fにあった棚を3Fに移動させたいとずっと思っていたのだけど、ようやく実行に移した。3Fで干してる洗濯物がどうしても3Fに溜まるので、だったら3Fを衣服置き場にしようというだけの話。組み立て式だから一回分解して、運んで元通りに組み立てるだけだが、予想以上に疲れた。

あと、長らく仕舞ってたウッドコーンのスピーカを出して、PC作業をする部屋の正面に設置した。これまでヘッドホンとかいろいろ試したけど、やはり据え置きスピーカの音にはかなわん。まぁオーディオマニアからしたら安ものなんだろうけど。ウッドコーンの音は気に入ってますので。

最近息子もいろいろ音楽を聴くようになって(サカナクションがお気に入りらしい)、パソコンで聴いているのだが、小さいスピーカの音じゃ隣で一緒に聴いてる私が満足できなかった。これで自宅でリラックスできる。

Apple MUSICから音楽を流すわけだが、ここでもやはりiPhoneからDACを介した出力の方が疲れない音が出てくる。まぁでも、結局普通にCDで聴くのが一番安心できるわ。どうしても圧縮音源は、何か欠落しているんじゃないかという疑心暗鬼が付きまとう。

| 2025年12月26日(金) |

- 年末年始のYouTube - |

仕事納めでした。

そして今年もあと1週間を切り。毎週金曜のジョジョ配信は3部最終回だった。今年の終わりにちょうど3部が終わるように調整されてたのかなと思うと、来週から4部が配信されるのかどうか怪しいな。

そういえば、1年前は正月にイデオンの映画が突然配信され、正月早々重い気持ちになるというのがあったが、今回もそういうサプライズ無料配信あるのかなと思ってしまう。

こういうの、ちょっと楽しみになってるけど、思えば昔は年末年始はテレビの特番が目白押しで、この時ばかりはテレビ情報雑誌を買って番組をチェックしていたような気がする。今はYouTubeにおいて同じような気持ちになっているってのが、テレビに取って代わられるって実感するね。

| 2025年12月25日(木) |

- 毎年来るこの忙しいヤツ - |

年末だと忙しくなるというヤツ。

やり残していた仕事を正月休みに入る前に終わらせようとする心理が働くからなのだが。自分だけではなく、多くの人がその行動を取るから、年末になると滞っていた返信がされてくる。さらにこちらから問い合わせのメールをしてもすぐに返ってきて、今年はこれで終わらせようとしてた仕事がさらに前進してしまう。普段からこのペースで仕事してくれたらいいのにな。

ところで今年の正月休みは9連休になるの結構長いわけだが。今のところ予定を全く入れてない。最近はどこかに遠いところに行きたいとかいう欲求が全く生まれて来なくて、家に居られることが幸せと感じるようになってるだよね。引きこもり万歳。

| 2025年12月24日(水) |

- 巧妙になった手口 - |

クリスマスになると、サンタの位置情報の話が出てくる。北アメリカ航空宇宙防衛司令部(NORAD)が今年もサンタの位置情報を公開してますよなんてニュースをやってた。

この手の話を聞くたびに、善意であればウソの報道が許されるか?と疑問に思う。サンタの位置を表示するサービスは良いんだけど。ニュースで、レーダーや人工衛星で追跡していると報道しちゃってるが、それでいいのか?NORADが言っていることはウソだと大人なら分かるだろう。しかしそれを報道番組でそのまま放送するのは違う。それこそデマを広めてるのとやってることが一緒だろう。

昔よりも、サンタが存在しているかのような情報源が多すぎるような気がするのよね。今まで信じていた情報源がウソであったと気付いた時の驚きが、自分たちの時代よりも大きすぎて、人間不信にならないのかと心配になる。

| 2025年12月23日(火) |

- 忙しいゲームになった - |

「はじまるA列車」という略称が一般的らしい。(A列車で行こう はじまる観光計画)

ダイヤを組む場合に隣町とつながるところは、元から単線の所は複線化できないというんがネックになるのと、マップ外の駅までは駅間が広くなるので等間隔のダイヤが組みにくいというのが難しいところ。

隣町との資材の売買は契約が必要になったってのが面倒だな。これのせいで、一定期間で貨物の需要が変わってしまうので、旅客の合間を縫って走らせてた貨物列車を随時変更しなければならず、意外と面倒。

なんかA列車と言えば、ある程度儲かる仕組みが構築出来たら、あとは放置するだけというイメージがあったが、現在のバージョンは割と忙しいゲームになったようだ。

| 2025年12月22日(月) |

- ダイヤを組むのが楽しい - |

一昨日から始めた「A列車で行こう はじまる観光計画」(良い略称ないのか?)のPC版。楽しいねぇ。気が付くと時間を忘れて没頭してる。

楽しみ方は人それぞれだけど。自分はやっぱり一番楽しいのはダイヤを組むことかなぁ。複数の列車を隙間なく走らせることができた時は楽しい。

とはいえこのゲーム、線路を敷くのにかかる費用はすぐに回収できるので、多少強引でも環状線にしたり、1路線に1列車しか走らせないような無駄な事をしても普通に利益が出るので、あんまり深く考えなくてもクリアできるのだが。なんか最低限の線路で効率化を図ることに美学を感じてしまうんだよな。

思えば子供のころ、大都市の駅でたくさんの列車が、一定のルールに従って出入りする様子を見るのが好きだった。都市という巨大なプログラムが目に見えて動いている。そんな風に感じたものだ。

| 2025年12月21日(日) |

- BT-01で試したかった残件 - |

スーパーラジコン行ってきた。

BT-01

まずは先週と同じ状態で走行。タイヤは溝が残っているタミチャレタイヤね。現状で良く走るのでもう手を入れるところが無いのだが、ちょっと確かめたいことがあるのでやってみた。

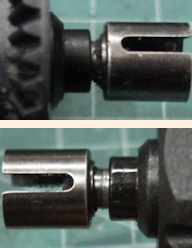

フロントのサスペンションには舵角を制限するためのストッパーが付いている。ここがメーカーが決めた最大舵角位置なわけだが。ベテランであれば最適な舵角は自分で決めるので、こんなものは不要と考えて最初から取り付けないだろう。私も最初そう思ったのだが、組み立てているうちにこのシャーシはステアリングのワイパーとかリンケージの剛性が低く、サーボが位置を保持しても、タイヤはグラグラで舵角を保持できないと気づいた。コーナーリング中に敢えてストッパーに当てることで保持力が上がるんじゃないのか?と思って、これ付けていたんだよね。

フロントのサスペンションには舵角を制限するためのストッパーが付いている。ここがメーカーが決めた最大舵角位置なわけだが。ベテランであれば最適な舵角は自分で決めるので、こんなものは不要と考えて最初から取り付けないだろう。私も最初そう思ったのだが、組み立てているうちにこのシャーシはステアリングのワイパーとかリンケージの剛性が低く、サーボが位置を保持しても、タイヤはグラグラで舵角を保持できないと気づいた。コーナーリング中に敢えてストッパーに当てることで保持力が上がるんじゃないのか?と思って、これ付けていたんだよね。

これを外して変化を見る。でも、現在サーボの動作範囲はストッパーの範囲となっているが、そこは変えない。ストッパーを外すことが舵角を広げる事が目的ではないからだ。また、ストッパーは外したがそれを固定していたネジはサスアームに残した。これはストッパー撤去の効果が、サスアームの軽量化による要因として現れることを防ぐためだ。ロワアームはストッパー側がタップなので、ネジはダンパーピロボール用の余っている穴にねじ込んでおいた。

走ってみたが、違いを感じ取ることはできなかった。しかしラップタイムはさっきより0.19秒も遅くなった。さっきは5600mAhのバッテリーで、今回は3000mAhのバッテリーだったのでバッテリーの差かも思って、5600mAhのバッテリーで走り直してみたが、それでも最初の走行よりも0.12秒遅い。全く体感できないのだが遅くなってる。

ストッパーを付けて、5600mAhのバッテリーで走行したら、最初の走行と0.01秒しか変わらないタイムが出た。しかもストッパー無し時のベストラップより速いタイムを連発しているから、まぐれではない。ストッパー付けている方が確実に速い。なんでだ?

いろいろ考えたんだけど。BT-01ってアッカーマンがほとんど付いてないんだよな。普通はステアを切ったときに、アウト側よりイン側の方がたくさん切れるようにタイヤが動くんだけど、BT-01は平行のまま。この状態でイン側のナックルがストッパーに当たると…いや、やっぱ分からんわ。よくわかんけどストッパー付けてる方が速いみたいなので付けとくわ。

次にダンパー。キット標準は減衰力のないただのバネ。ただ、某YouTuberのガガはしさんは、このままでよく走るというし、オイルダンパーを付けるにしても相当軽い番手とした方が良いと言われていたので、ここまで標準のままとしてきた。しかし他にいじるところも無くなってきたので、今日はオイルダンパーを試してみる。

多分、フロント側は減衰なしで良いと思う。現在もスッとコーナーに入っていく感覚はフロントサスの速い動きによるものだと思う。TRF河野さんがM-08の解説で、フロントのダンパーはものすごく軽くしていると言っていたが、あれと同じね。ダンパー入れるならリヤ側だけだと思う。使うのはCVAダンパーで、オイルは定番の400番。ただ、ピストンはV部品の3穴としたので、穴が大きくてかなり減衰は少なめの設定とした。シャフトはXV-01に付属していた、通常より2mm長いシャフト。これはBT-01標準のダンパー長が、CVAやTRFダンパーのよりも1mm長いから。リバウンドストロークはキット標準のままにしたかったのでね。説明書のリバウンドストッパー設定は、標準ダンパーが伸び切った位置なので、標準ダンパーよりも長ければリバウンドは同じになる。

走ってみると…。インへ切れ込むがちょっと失速気味に曲がる感じになった気がする。ただ、アクセルオン時の加速感は上がり、立ち上がり早めのアクセルオンで曲げる感じ。タイムは本日ここまででのベストラップとなった。

これも3000mAhのバッテリーだったので次は5600mAhので走ってみた。そうしたらなんかコーナー半径が大きくなって小さく曲がりにくくなった。ただし加速感は良くてパワーを感じる。ただ、何度かハイサイドしてしまい、怖くなって積極的なターンができなくなってしまい、さっきと同じくらいのタイムが出せたのは1回だけで、アベレージは遅い。

もう一度3000mAhで走ってみると、やっぱりこっちの方が動きが軽快で小さく曲がれる。でも何故かタイムは落ちた。作ったCVAダンパーはあり合わせもの物で、Oリングも中古だったためか、左だけオイルが大量に漏れており、減衰が減ってた。

ダンパーをノーマルに戻して、5600mAhで走る。さっきより速い。減衰を付けるとグリップが上がるという事だろうか。3000mAhでは重量が軽いのでそれが速さにつながるが、5600mAhでは重いのでハイサイドにつながるので、運転しにくくなる。そういうことか?

そのまま3000mAhで走ってみる。本日のベストラップ更新。あれ?

で、5600mAhで走ってみる。さらに本日のベストラップ更新。あれ?

あーなんかもうわからん。とりあえずオイル無しでも良く走るし、無くても変わらないのであれば、ダンパーのメンテ状態で走りが変わってしまうオイルダンパーなんて無い方が良いんじゃないの。

| 2025年12月20日(月) |

- はじまるチュートリアル - |

というわけで昨日の続き。Steam版の「A列車でいこう はじまる観光計画」を買った。4606円。

最初のチュートリアルなマップは即クリア。まぁ、今までのA列車と基本的にやることが変わらないので、変わったのは観光地へ移動する人が見えることくらい。操作性の悪さがレビューで目立つものの、このゲーム昔から操作性は悪かったのでまぁこんなもんやろとは思う。

工場が建設できないのか?道路とバスは運行できない?とか思ったが初回マップはチュートリアルなのでできるコマンドが制限されているだけらしい。ただ、今のところあんまり新要素がなさそうなので、結局これまでのA列車と同じなので、これはすぐ飽きそうかも。とか思った。

| 2025年12月19日(金) |

- A列車は続くよ - |

YouTubeにA列車で行こうの動画が出てくるようになったので何かなと思ったが、なんかSwitch2版のヤツが昨日発売だったらしい。

A列車は昔ハマったなー。A4のWinsowsを最初にやった。面白かったけど重かったので、その後軽量なPC98版を買い直した。PS版も買った。セーブデータがデカくて、1つでメモリーカード1枚丸ごと食いつぶすんだよな。

A5は特定のグラボじゃないと遊べない妙な仕様で、PS版を買ったのだけど。なんかバグがあって、画面を表示せずに処理だけ進行させる放置モードにすると何故か通常モードと同じように列車が走らなくて、列車同士が衝突して止まってたなんてことが頻発するようになって、通常モードで放置する必要があったりと使い勝手が悪かったし、編集中の画面がトップビューで列車がただの四角でしか表現されないところも気分が上がらずあまりやりこまずにやめた。

そのあとA列車行こうZってのをやったと思うけどなんか記憶からかなり消えてる。ミッションクリア型のゲームなのでやりこみ要素が無かったような。

でA6のPC版である、A列車で行こう The 21st Centuryをやったような。確か嫁が出産で実家に帰ってて、暇つぶしにやってたと思うが、あまり記憶がない。

その後はやってないなぁ。なんか新作が出ているのは知ってたけど、リアルな地形の中を車両が走っていくプロモーションビデオを見ても、なんかやりたいとは思わなかったな。まぁ、時間がかかるゲームなので、そんな暇がなくなったというのもあったと思う。

今回Switch2で出たのは2021年に出たSwitch版のリニューアルらしいけど。Steam版もあるのでやってみるかなぁ。まぁでもこんな暇つぶしゲームをやってみたくなってる自分に驚いている。この先自分に残された時間に余裕があると思わなければこの手の物には手を出さないからね。

| 2025年12月18日(木) |

- 前売券の数が変わった? - |

ワンフェスの前売券本日発売。

仕事終わってから購入に入ったので、すでにA区分は売り切れててB区分しか買えなかった。A区分が売り切れるのが前回よりも明らかに早いので、多分A区分の人数を減らしたと思われる。

入場時間が区分分けされるとはいえ、同一区分の中で少しでも前に並びたいという意識が働く。なので前回は集合時間よりも前に列が形成されてしまうという状況だった。なので区分を細分化することで今回はその対策をした。という事でOK?それならB区分でも結構前の方だと思うんだが。

前回と同じだったら割と快適に並べると思うんだけども。今回はどうかな。

| 2025年12月17日(水) |

- 1/220レジンキットのガンダム - |

昨日の続きで昔のガンプラが作りたいという話で。個人的に思い入れるのあるキットで、できればもう一度作りたいと思うものがあって。

B-CLUBから出ていたガレージキットで、ALL TAHT GUNDAMっていう、1/220スケールのレジンキットがあったんだけど、これのプロポーションがめちゃくちゃカッコ良くて、雑誌B-CLUBの広告ページに載ってた写真を見て憧れたんだよな。

当時中学生で、ガレージキットなんて簡単に買えなかったのだけど、なんとかファーストガンダムだけ手に入れて作ったっけな。でも、複製の精度が低くて泣けた。頭部のパーツは左右分割のシリコン型で複製されていたのだが、顔の右半分と左半分が少しずれてて、南斗水鳥拳を縦に食らったかのようになっててね。一度半分に切って接着しなおしたいほどだったが、1/220の頭部なんて極小パーツだから、ノコギリで切ったらパーツの何割かが消失してしまうからそれもできず。結局パテで修正したが、どうも納得いかなかった。

あと「アンテナは自作してください」と書かれてて途方に暮れた。プラを削っても折れちゃうんだが。レジンパーツの端材をナイフで削り取って作ったような気がする。

他にも、エアブラシも持っていなかったから筆塗で頑張ったが、これだけ小スケールだと塗膜の厚みでなんかパーツのシャープさが損なわれたりしてね。とにかく残念だった。もう一度作れるものならやり直したい。

このALL THAT GUNDAMシリーズ、ネットで検索しても、パッケージの画像は出てくるものの、完成品の画像が出てこないんだよね。入手どころか見る事すらできないのが残念だ。

| 2025年12月16日(火) |

- もう一度あれを - |

なんか、ここまでドラクエ2をやってきて思ったのだが。昔クリアしていなかったと思っていたが、実はクリアしていたような気もする。一回挫折して辞めたけど、再開してやったんじゃなかったかなぁ。まぁどっちでもいいけど。

もう子供のころの記憶もだいぶん怪しい物になってきているよなぁ。まぁでも、忘れた方がもう一度同じものを楽しめるのではないかと思うところではあるな。

なんかそういうのはあって、ガンプラとかでも、最新のモノではなくて、当時の旧キットをもう一度作りたいなとか思ってしまうんだよな。

| 2025年12月15日(月) |

- BT-01のダンパー長 - |

BT-01について、もうやる事が無くなったのでオイルダンパー入れるかなぁ。ところで、キット標準のオイル無しダンパーは、通常のTRFダンパーよりも全長が1mm長いんだよね。そして、リヤ側の説明書のリバウンド設定は、ダンパー長のいっぱいまで伸びる設定になっているから、単純に置き換えると、リバウンドも減る方向だ。

このわずかな差が、結構効くのではないかと思うので、なんかこだわりたい。変わらないのであれば、なぜTRFダンパーと同じ長さで作られていないのかというのが気になるわけよ。実は意味が無いのかもしれないが。

[日記拍手]

> ある意味、死にゲーとも言えるね。

死にゲーっても、初見殺しであれば、対策を知っていればクリアできるわけだが。即死系呪文に関しては、知っていても運任せにしかならないというのが何とも。

| 2025年12月14日(日) |

- くだけちった - |

今日はFC版ドラクエ2を進める。ロンダルキアまで来たが、ここまで効率よく進めすぎた。レベルが足らないので当面ここでレベル上げ。最終決戦はやっぱり全呪文覚えてからだろうよ。

敵のザラキやメガンテで全滅する理不尽は、このゲームはそういう物と知っているから笑って済ませられるもの、あまりいい気分ではない。死んでも蘇生できるし、終盤はゴールドも必要ないから全滅のペナルティも痛くない。しかし、ゲームに感情移入するほど、味方の死というものを軽々しく受け止めたくなくなるのに、ゲーム製作陣側が死を軽く扱っているというのがなんか腹立たしく思うんだよな。

まぁでも今思うと、当時のファミコンゲームだと、ゼルダの伝説とかはセーブするにはゲームオーバーになる必要があったことから、当時はRPGとは何度も死にながら進めるものという価値観が普通だったかもしれない。

まぁでも全滅後に神父から「このようなことがないようにな」と怒られるのは納得いかないけどな。敵のメガンテは対策できないから。

| 2025年12月13日(土) |

- カーペットでもBT-01 - |

先週から走り始めたBT-01。すでに不満がないので、次はカーペット路面を走ってみる。というわけでスーパーラジコン来た。寒いので屋内に逃げたという理由もプラスな。

BT-01

火曜日に走ったままの状態。LiPo+ライトチューン、ギヤ68:26、溝が無くなったタミチャレタイヤ。コーナーは問題なく曲がれるんだけど。アクセルオンでタイヤが空転して横滑りしてしまうので、ストレートがフルスロットルできない状態。溝のあるタミチャレタイヤにしてみたが、あまり状況は変わらず。屋外では問題なく走れたが、カーペットじゃこの速度は無理そう。現状タミチャレGTより速いからね。

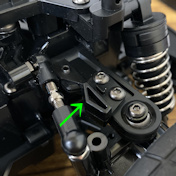

…ん?なんかまっすぐ走らなくなった。トリムがズレたのかと思ったら。

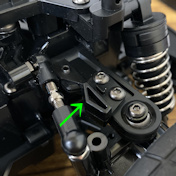

リヤのロッドの根本のピロボール部分が折れてる。ネット上では、ここがピロボールがもげる感じで壊れると聞いていたので、抜けないようにビスとナットで締めるようにしてたんだが。プラパーツそのものが破壊されてしまった。

MB-01とBT-01のサスペンションは前と後ろが完全に同じ構造で作られていて、後はステアリングワイパーにあたるパーツをシャーシにネジで固定しているような状態。前の場合は事故ってもワイパーが動くことで衝撃を逃がすことができるが、後はそれができずに破壊されてしまうんだよね。TA08でも可変リヤトーの根本は壊れるっていうから、この構造の持病みたいなものか。でもTC-01はここが壊れたことがないので、その点では優秀なのか。

しかも今回大クラッシュしたわけではなくて、リヤタイヤが壁にヒットしたことによるものだと思われる。スーパーラジコンでは起こりがちな接触なのでこれは今後も高確率で起こると思われる。これをアルミ化したパーツがイーグルから出ているので、即店舗で購入して実装。このシャーシには青いパーツを入れたくなかったのだが仕方ない。それにしてもMB-01発売から2年経っても純正でこれの強化パーツが出ないってのはどうなのよ。壊れるたびにスペアパーツ買えってことか。

速度を落とす。ピニオンを26Tから24Tに変更。これでフルスロットル可能になった。。ただ、インフィールドの高速S字からの180度ターンではハイサイドしやすい。あとステアをガバ切りでブレーキすると、マシンが止まるような感じがある。屋外コースよりもこれの傾向が強いように思えた。

もう少し小さく曲がりたいのでボールデフをスルスルのギヤデフに変更。これで小回りが利くようになった。ふらつきやすさは出たものの、慣れたら大丈夫。ハイサイドも起きにくくなった。ここまで出来たら、あとはブレーキの残し具合でコーナーの曲がり込みをコントロールする、RWDならではの楽しさが出てくる。カーペットのRWDだとボールデフが良いような先入観があったけど、現状はギヤデフの方が良いみたいだ。

もっと曲げたいのでオプション投入。ユニバーサルシャフトをダブルカルダンにする。ダブルカルダンと言えばフロント側に使う印象があるが、リヤ側でも効果があることはこれまで他のマシンで実証済み。特にこのマシンはリヤサスのストロークが大きめなので、ダブルカルダン化の効果は大きいと思われる。やってみたら予想通りコーナーリングがスムーズに。ブレーキかけながらステアを切っても、横滑り気味にならずにスルッと頭が入っていく感じになった。

ちなみにダンパーはいまだにキット標準のオイルレス。ここは当面ノーマルのままで行くという縛りを自分で設けいるが、ダブルカルダンという高額パーツは躊躇なく入れちゃうというのもどうなのかと思うが。実は以前M-08をダブルカルダンにしようと思った時、間違ってMシャーシ用ダブルカルダンを買ってしまってて、たまたま未使用品を持ってたから使ったってのがあるんだけどね。

次にホイールハブを変える。5mmアルミの物が余っていたので最初から付けていたのだが。このシャーシには青いパーツを使いたくないという理由で、走行前に6mmハブを買っていた。でも今日サスのパーツが折れてそこが青いパーツなり、そのこだわりは意味がなくなったが、買っちゃったので使う。トレッドも広がっていいんじゃないの。走ったらフィーリングはあまり変わらなかったものの、タイムは上がっていたので良しとしよう。

リヤのスプリングはXV-01のソフトにしていたが、キット標準に戻してみた。コーナーの失速感は減ったように思えたが、タイムは少し遅くなった。

スプリングを元に戻し、タイヤを今日最初に走ったときの溝無しのタミチャレタイヤにした。問題なく走れた。フィーリングも溝ありとあまり変わらない感じだったが、タイムは0.5秒くらい落ちた。タイヤ径が小さいからかな。

まぁそんな感じの本日のカーペット走行。タミチャレタイヤでの走行では、カーペットの方が限界値が低いように思うね。ただ、カーペットでもオイルレスダンパーで問題なしということは分かった、カーペットが波打ってるところではどうしても車体が揺れるのが見えるけど、ダイレクトドライブ車に比べれば全然滑らかなので不満ないっすよ。この車はオンロードにオイルダンパーなど要らないのではないか思わせてくれる。

| 2025年12月12日(金) |

- 金曜日はジョジョ - |

毎週金曜の晩、ジョジョの配信あるのいいわー。一週間の締めを、ライブのコメント欄を眺めながら観るのが良いのよ。1週間の最後、やり残した仕事があっても、ジョジョあるから帰るかーみたいな感じ。

これのおかげで良い週末を迎えられそうだが、なんか寒そう。

| 2025年12月11日(木) |

- ところでFR - |

BT-01だけど、今のところ別の駆動方式への組み換えは全く考えていないのである。

FWDは別に専用のシャーシを持っているから興味なし。FRに関してはロマンを感じないので興味味なし。

実車においては、サーキットでの走行性能を考えたらMRが一番速いことは誰もが知ってることで。ただ、市販車においては居住性や整備性を考えるとFRの方が扱いやすいという事のはず。

このシャーシでFRが出来るようにしたのは、実車と同じ方式にしたいという要望を受けてとのことらしいんだけどね。シビックがFFであるとか、ポルシェ911がRRであるか言うのは、その方式であることがコンセプトみたいなところがあるので、ラジコンにおいても同じ方式でありたいというのは分かるんだけど。FRであることにこだわった車。というは知らない。実車では、ロングノーズなスポーツカーはカッコよくて好きなんだけど、だからと言ってラジコンでもFRでありたいとは思わないんだよね。

まぁこれに関しては、走ってみた時のフィーリングが気持ちいいかどうかって話なので、やってみたらいいじゃんって感じになるかもしれないけど。速度を上げるとすぐに限界が来そうな気がする。

| 2025年12月10日(水) |

- ブラシモーターで良い - |

BT-01をまたブラシモーター仕様に戻したり。まぁ、タミヤのブラシレスでも良いのだけど、まぁブラシで良いかなと思う。

ブラシレスって配線が多いから好きじゃないんだよね。ラジコン業界ではブラシレスが主流になっているが、ブラシレスの良いところは、イコールコンディションを出しやすいという事だと思う。なので、レースのレギュレーションではブラシレスにしたほうが良いと思うけど、レース関係なく楽しむだけならブラシで良いよ。

ブラシモーターはブラシが消耗するけど、ブラシの交換なんてほぼやってない。多分、ブラシがすり減って短くなると、押し付けるバネの力が弱まるからパワーが落ちるんだろうけど、レースで勝つことを考えなければ気にしなくていいレベルだと思う。

というか、タミヤのレースは最近ほぼ全部ブラシレスになってしまったので、それ以前に買ってたブラシモーターとアンプが余っちゃってるんだよね。なのでレースを意識していないマシンはそれらを再利用したいってのもある。

ところで、タミヤの新製品情報が流れていて、ESCの05SRってのが出るみたい。まぁそれはいいとして、GTチューン、ライトチューンのIIってのが出るみたいで、リニューアルですかね。私はライトチューンの黒缶に青ベルって構成の見た目が好きなんだけど、リニューアルされてこの色が変わっちゃうんだったら嫌だなーとか思ったり。

スーパーストックVZってのも出るみたいだが、スーパーストック系ってまだ需要あるの?もしかしたら3種あったやつを廃盤にして1つに統合するってことだったりするのかな。まぁ使わないけど。あとLTトルクチューンってのも何だろうか。トルクチューンモーターのライトな奴?今まで540モーターとトルクチューンモーターの差がありすぎると思っていたのでその中間くらいの性能なら良きかなとは思うけども。

| 2025年12月9日(火) |

- ブラシレスで走る - |

病院へ先週のCTの結果を聞きに行く。

前回から変化なくて問題なし。CTを定期的に撮る事で、他に悪いところはない事がわかるため、ある意味高度な健康診断受け続けている状態だわ。

午後から時間が空いたので、TamTam神戸へ。昨日やったBT-01のブラシレス化を試してみたいので。

BT-01

BT-01

前回はライトチューン+LiPoだったが、タミヤレギュであるブラシレス15.5T+LF2200に変えて走行。ただしスパー68T,ピニオン26Tにしているので、タミヤレギュより速いギヤ比。

コースインの瞬間に、遅くなっているのが分かった。楽過ぎてつまらない。スパーを66Tに変更。これでギヤ比,パワー,タイヤがタミチャレGTと同じくらいになる。これでも一昨日の最後の状態よりも1秒近く遅いね。四駆ツーリングよりも1.5秒以上は遅いことになる。

ただ、ブラシレスに変えたからと言って、トルクがありすぎて走りにくいという事はない。まぁどっちでも良いという事か。私はそれならコードがシンプルなブラシモーターの方が好きだけどな。

次にモーターのハイポジションってやつをやってみた。ドリフトラジコンではよくある構造だが、グリップ走行でこれをやる意味とは…?。下手すりゃ横転するぞ。走ってみると、当たり前だがロール感が上昇。コケることはないけど。あと、加速感が減った。それとストレートがふらつきやすくなったかも。タイムは0.2秒遅くなった。

デフを硬くすれば加速感を補えるかなと思い、これまでオープンデフだったのをアンチウエアグリスを入れたやつに交換。まぁ予想通り、立ち上がりは良くなったが、コーナー進入時の切れ込みは少しマイルドに。それでも慣れてきたらOKなのだけど、タイムは遅くなる方向だった。

ボールデフにしてみた。TT-01用の旧タイプね。これはいい感じ。曲がるし立ち上がりもよい。ハイポジションにする前のタイムと同じになった。

そしてモーターポジションを元に戻す。さっきに比べるとすごく動きがクイックになったように感じる。本日のベストラップを出したが、さっきと0.04秒しか変わらない。結構差がない事にちょっと驚く。

BT-01だけど、タミヤレギュのブラシレスにしたらどんな感じなのかが気になったので、モーターとESCを積み替える。

BT-01だけど、タミヤレギュのブラシレスにしたらどんな感じなのかが気になったので、モーターとESCを積み替える。

うーん。載せにくい。ESCとモーターの距離が絶妙に最悪というか。ギボシの中継をなくそうとすると微妙に届かなくて、電線を根元から取り換えることをしないとダメっぽいね。センサーコードも長すぎるし。やっぱりサーボをロープロにして、サーボ下にESCを入れるってのが合理的なのかな。

そういえば、2026年のオートメッセはワンフェスとかぶってないことが判明。久しぶりに出場しようかなぁ。BTで出てみるか…?と思ったが、MRで出られるのがポルシェだけなのでやる気でない。もっと使えるボディを広げてくれた方が、盛り上がると思うのだけどなぁ。

ポルシェ911の実車は好きなんだけど、タミヤのカレラRSR2.8はホイールベースを無理やり251mmに合わせたせいで、妙に巨大なボディになってしまってなんかイマイチ。なぜこれをMシャーシにしないのかね。

まぁ、現状社外品パーツやら入れているので、出るならその辺も見直さないといけないけど。今のレギュのままだったら出ないかな。

| 2025年12月7日(日) |

- BT-01更に速くする - |

今日はやることなかったのだが、昨日のBT-01の続きがやりたくてまたサーキットに来た。夕方2時間だけ。

BT-01

BT-01

昨日予想以上に良く走ったのでもっと速く走れるはず。今日はいろいろギヤを持って来たのでいろいろ試す。

まずは昨日の時点と同じギヤ比で走行。スパー68T,ピニオン24T。ライトチューンとLiPoバッテリー。スプリングはキット標準に戻した。

ピニオンを26Tに変更。この辺から苦しいか?車がロールし切ってアンダー出して、跳ねる感じが出てきたように思う。しかし、慣れてきたらこれでも全然走れるようになった。

スパーを66Tに変更。ストレートエンドでのターンで1回ハイサイド気味に側転したことがあったが、さっきと大きな違いはなく、慣れたら走れた。この時のギヤ比は6.6なので、タミチャレGTとほぼ同じ。パワーソースもブラシレス15.5T+LiFeと同じくらいを狙ったものなので、ストレートはタミチャレGT並み。これより速さを求めるつもりはないのだが、これでもう走れちゃった。ただしタイムはTT-02 TYPE-Sでのタイムより1秒近く遅い。まぁ同じタイヤならコーナーリングで四駆には勝てんよ。

ここでタイヤが破れたので交換。とはいえ出してきたのは同じく溝が無くなったタミチャレタイヤ。しばらく放置してたやつなので最初全くグリップせず。しかしこれでも巻き巻きで走れないという事はなく、アンダーになるだけだった。コーナー立ち上がりではインへ巻き込もうとする傾向はちょっとあったが、気を付ければ対応できるレベル。

そのうちタイヤがグリップを取り戻してきたら、普通に走行。しかしロールが限界に近いのか、ボディと地面が擦る音が聞こえる。タイムも落ちた。さっきは破れる直前のタイヤだったので、交換で少しタイヤ径は大きくなっているのにも関わらず、さっきより遅くなったという事はこれ以上はギヤ比をハイにしても速くならないという事だ。

スパーを68Tにする。タイム回復。いい感じ。やっぱりコーナーへの侵入が決まりやすいので楽しい。

リヤのスプリングをXV-01のソフトに変更。キット標準より少しだけ硬い物だ。やっぱりリヤを硬くすると加速感が出る。昨日は金バネだったが、それよりも柔らかいのでターンに問題なし。ステアリングをガバ切りで目いっぱいブレーキなんて荒っぽいことをしてもリヤがすっぽ抜けず、横滑りしつつコーナー頂点に向かって行く。RWDでこれをやるのはすごく難しいのだけど、いとも簡単出来てしまう恐ろしさよ。そして四駆と違ってフロントにブレーキがかかっていないので、ちょっと危うくもしっかり曲がる楽しさ。このマシンでなければ得られない快感がある。

| 2025年12月6日(土) |

- BT-01走ってみた - |

2週続けてサーキットに行かなかったが今日は行った。ただし夕方2時間だけ。

BT-01

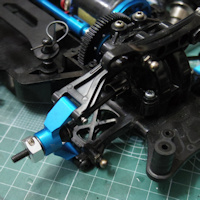

パーツだけ買ってくみ上げたBT-01。MRで組んだ。いれたオプションは、サスボール、後はユニバーサルシャフト、前はフリーホイールアクスルシャフト、ハイトルクサーボセイバー、イーグルのセンターシャフト。ハイスピードギヤセットを無理やり付けたが70T。ダンパーはノーマルのまま。パワーソースはライトチューンモーター、リポバッテリー、ピニオン22Tってところ。タイヤは溝が無くなったタミチャレタイヤ。ボディはGRスープラ。

まずは走行。想像以上に簡単に走る。驚くのは、ブレーキかけても破綻しない事。RWDの車でブレーキかけながらステアを切ってコーナー進入していくのは非常に難しく、切りすぎない、入れ過ぎないブレーキが必要になるが、BT-01は何にも考えずにやってもスピンせず、グイっと向きを変えて減速してくれる。なので、鋭角コーナーをスピンターン気味に曲げることがとっても簡単なのだ。RWDでこれができるのは凄いぞ。しかも冬のタミチャレタイヤという低グリップの条件でだ。

まぁでもストレートが眠いほど遅い。もう少し速度を上げたら難しくなっていくんじゃないのかね。というわけでピニオンを22Tから24Tへ。今度は程よいスピードになった。これでもさっきと同様、全くスピンしない。それでいて、アクセルオフですっと頭が入る。マジかよ。すでに文句が無いんだけど。

シャーシ裏を見ると底面が削れていたので、ちょっと車高を挙げる。リヤのダンパーにスペーサを1mm追加。ちょっと動きがはっきりしたかなと思うが、大きくは変わらない。相変わらず運転にストレス無し。

ピニオンはこれ以上大きくできないので、スパーを70Tから68Tへ変更。さらに速くなったが、まだ破綻してない。もっと早くできそうに思えたが、今日はこれ以上のギヤを持ってきていない。

ホイールハブは5mmの物にしていたが、1mmスペーサを足してみた。これはあまり変わらなかった。ちなみホイールは+2オフセットタイプの物ね。

リヤタイヤをキット標準からXV-01の金に。ちょっとコーナー進入の頭の入り方がマイルドになった。加速感が少しでた。でもタイムはさっきの方が速かったかな。

…とまぁそんな感じでして。ネット上の先人たちが言ってた感想通り、ビックリするくらい良く走る。舵角が大きく取れない構造でスピンを抑えつつ、オイルレスダンパーの荷重移動で素早く向きを変えるように設計されているように思えた。走りすぎて手を入れるところがないんだけどとうしよう。

| 2025年12月5日(金) |

- 冬対策アイテム導入 - |

ここ最近から体が冷えると神経痛で腕が痛くなる症状に悩まされているのだが。

テレビで、電気で首を温めるというアイテムが紹介されていたので、これで首周りから肩が温められるのではないかと気になって買ってみた。

商品はこれ。Amazonで買ったけど。

商品はこれ。Amazonで買ったけど。

https://toamit.jp/products/outdoors/toa-24w-anckw-001/

思った以上に熱くなるので予想以上の効果。長時間は持たないが、その辺はモバイルバッテリーを併用すればよいだろう。グラフェンとかいう素材を使ったのが最近の技術なのかね?

ただ、どう見ても防水仕様ではないので洗濯はできない。首に巻くという使い方をする以上、垢で汚れるのは間違いない。なので布を巻いて使った方が良さそうではあるが、それをするとそれだけ熱が伝わりにくくなるから悩ましいところだ。

だがそんなことより気になることがある。リチウムイオンバッテリーが内蔵されているものを首に巻くという事だ。今年の夏はハンディ扇風機の危険性が報道されたりしてたが、こいつはハードケースではなくて布で包まれているだけだから、危険性はそれ以上だと思う。しかも人間にとっては弱点ともいえる首元で発火するかもしれないと思うと怖い。

このスイッチより先の部分。ここにバッテリーらしき平たい筒っぽい形のものが縫い込まれているのが分かる、ここからスイッチと発熱部分に電線が入っているのが感触でわかる。

まさかラミネートフィルムのリチウムポリマーバッテリーがそのまま入ってるんじゃないよな?微妙な柔らかさがあるが…。他に基板らしき部品がありそうな感触がないので、筒状の薄めのプラケースにバッテリーと基板が格納された状態なのではないかと予想される。

気になるのは、布製なので電線部分は何度も曲げられて断線が起こったときの安全性。漏電対策の保護回路が入っているはずと信じたいが、発熱させることが目的の装置である以上、ある程度の大電流を許容しているわけで、保護回路は即時動作するのかはちょっと不安だ。

生産は中国と書かれているが、東亜産業という日本企業が販売していて、パッケージや説明書が日本語しかないところを見ると、輸入品ではなくて日本のメーカーが企画、設計した製品だろうとは思う。ただ、見た目の作りは安っぽい。どこまでまともな設計がされているのかな。

長期使用に不安を感じるので、ひと冬使ったら捨てることにしたい。壊れるまで使ったらいけないものだと思った。製品保証も3か月と書かれているので、メーカーも数か月間は壊れないくらいの自信はあるだろう。高いものではないので、来年はまた買い直す。

そんなわけで、汚れても洗濯できない事は問題にならないな。そうなる前に捨てることになりそう。

| 2025年12月4日(木) |

- この辺からワクワク - |

ちょっと中断してたFC版ドラクエ2だが。海底洞窟に入った途端に難易度爆上がり。

あんまりここで苦労した記憶が無かったが、この辺から苦行が始まるのかとオラワクワクしてきたぞ。ただ、敵が強いとかダンジョンが難解とかいうのはまだ許せる。最寄りセーブポイントであるデルコンダルに道具屋と教会が無いのは、ただ面倒なだけでイライラする。

[日記拍手]

> GameBallってやつがマーブルっぽさがある気がします。国内で流通してないので触ったことはありませんが

なるほどこんなのあるんですねぇ。って買えないけど。結局これもホイールが付いてないっぽいので、私の求めるものでは無さそうなんです。

ちなみにマーブルと同じようなものであれば、Kensingtonのオービットオプティカルも良いです。ただこれ、ボタンが接触不良になりやすくて、2回買ったけどどちらも結構短期間で壊れた。その点マーブルは全く壊れない。壊れないから買い替える必要が無い。結果として新規ユーザーがいないと需要が生まれない。なので売れなくなった。という事だと思うのよね。

| 2025年12月3日(水) |

- BT--01もう走れるぞ - |

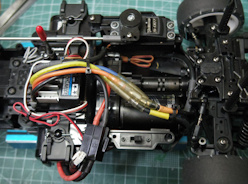

BT-01組み上がった。

BT-01組み上がった。

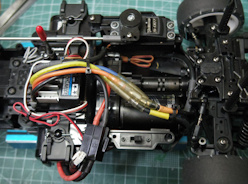

結構メカ積みが面倒というか、サーボの横の空間にメカを置けないことにすごく無駄を感じる。ロープロサーボを使う場合は下にESCか受信機を置くという事もできそうだが。

なのでモーターケーブルをサーボ横の空間を通す感じにした。高い位置に配線がごちゃごちゃするのはなんか嫌だし。

バッテリー上にしかESCと受信機を置く場所が無いが、これでアンテナポストの位置がリヤダンパーマウント部分というのは無理があると思う。FFやFRの組み換えを考えるとTTと同じ位置にアンテナを設けることが出来ず、TL-01と同じ位置にしたってことなんだろうが、この位置だとボディによっては低い位置なので、ボディ内にアンテナを納めるのが難しい。それに受信器によっては、ここまでアンテナ線が届かない。なのでアンテナポストは他マシンのやつを使って中央部に立てた。

まぁ出来てみれば結構カッコイイ…のか?これ見てから、TT-02を見るとすごく低重心マシンに見える。あえて重心を下げることを考慮しない設計なので、アルミネジを使って軽量化しようとか言う気も起きないわ。

| 2025年12月2日(火) |

- 久しぶりの病院 - |

病院でCTを受ける。前回は8月だったが、なんか久しぶりに病院に来た気がする。

今月から保険証がマイナンバーカードによる認証しかできなくなったはずだが。診察券を発券機に入れたら、先に保険証確認の受付に行けという指示が出るようになってた。いろいろ変わりましたな。

そういえば、マイナンバーカードをスマホで代用できる機能ってどうなったんだっけ。病院での対応はまだだったはずだが。出来るようになってくれないかな。

検査の結果は来週だが。また無事に命の切符をもらえますように。

| 2025年12月1日(月) |

- 走らせる前から苦言してみる - |

BT-01だけど、やっぱり当面は付属のオイルなしダンパーで走ることにしよう。これでも結構走るって話だし、どんなもんかやってみたい。

BT-01って、低重心という考えをガン無視した設計になっているし、むしろモーターをハイマウントできたりと、2駆ドリに近い設計思想。2駆ドリだとダンパーの減衰はほとんど無い設定にするので、そっちに正解がありそうな気がする。ガガはしさんも、オイルを入れるとしてもかなり軽い番手がいいんじゃないかって言ってたしな。

ところがですな。タミグラのBTワンメイクの優勝者のセッティングシートを見てみると、普通のツーリングと同じような内容なんだわなこれが。まだ走らせてもいない段階から言うのも何だけど。タミグラのこのレギュレーションはダメだと思う。

ファイバーモールドタイヤか使えるという事は、結構ハイグリップになるということ。レーシングラジアルも使えるけど、レースなんだからタイムを削るためにはグリップの高い方を使うでしょ。こうなると多分重心の高さがデメリットにしかならず、ハイサイドのリスクを制したものが勝つという競技になる。

BT-01って四駆じゃないのにこんなによく走る!みたいなところがアイデンティティだろうと思うんだけどなぁ。ハイグリップタイヤで前後で違うタイヤを履いて良いなら、普通のツーリングカーの前デフ抜いただけとか、F103GTみたいなダイレクトドライブの方が低重心で速いでしょ。BT-01が真価は、低グリップの領域だと思うんだけど。

逆にTC-01なんかは、超低重心のボディが使えるから、ハイグリップでこそ真価を発揮すると思うのだが、タミヤのレギュレーションはレーシングラジアル。これだと普通のツーリングカーよりも遅い物にしかならない。

タミグラってタミヤ製品の販促イベントのはずなのに、自社製品の良いところを殺すような走りを強要させてるようにしか見えない。これって多分商品開発部の人たちの考えたコンセプトを、イベント運営部門の人たちに伝える事ができていないのではないかって思うね。タミヤってそんな縦割り組織の会社なのか?って思ってしまう。

なんか、TC-01も、BT-01も、結局サーキットであんまり見かけない物になってしまっているのが残念でならないな。面白いマシンなのにね。

まぁでもね。私もそうだけど、最初は敢えて遅い速度で楽しむんだけど、慣れてくると結局タイムを削ることを考えてしまうわけよ。そしてそのマシンの限界値が低いことが分かった時点で興味が失せるというね。で結局は速いマシンに戻り。サーキットは先鋭化して初心者が入り込めない世界になっちゃうんだよな。

※:日記の拍手はJavaScriptを使用しています。

TOPへ

おりんを買う。

おりんを買う。 自分の中で毎年恒例になった、正月のガン封じ参り。京都の平等寺因幡堂と永福寺蛸薬師堂に参る。

自分の中で毎年恒例になった、正月のガン封じ参り。京都の平等寺因幡堂と永福寺蛸薬師堂に参る。 2025年終わりましたな。もう退院してから2年か。昨年は再発してたから、今年は全くがんが発症しなかった1年になった。精神的には、死から大分遠ざかった気分だ。

2025年終わりましたな。もう退院してから2年か。昨年は再発してたから、今年は全くがんが発症しなかった1年になった。精神的には、死から大分遠ざかった気分だ。 なんかラジコン欲が出なかったので前回の土日はサーキット行ってないが。次の土日も正月だから多分行かないだろう。となると2周連続で行かないことになるので今日行っとくかって気になった。

なんかラジコン欲が出なかったので前回の土日はサーキット行ってないが。次の土日も正月だから多分行かないだろう。となると2周連続で行かないことになるので今日行っとくかって気になった。 まぁでも、今までやったことがなかっただけで、実はTT-02の前デフ抜いただけでも走るという事はないのか。多分それだけじゃ厳しいだろうから、BT-01と同じくらいサスストロークを大きくすればいけるんじゃないか。そんなことを思った。

まぁでも、今までやったことがなかっただけで、実はTT-02の前デフ抜いただけでも走るという事はないのか。多分それだけじゃ厳しいだろうから、BT-01と同じくらいサスストロークを大きくすればいけるんじゃないか。そんなことを思った。

フロントのサスペンションには舵角を制限するためのストッパーが付いている。ここがメーカーが決めた最大舵角位置なわけだが。ベテランであれば最適な舵角は自分で決めるので、こんなものは不要と考えて最初から取り付けないだろう。私も最初そう思ったのだが、組み立てているうちにこのシャーシはステアリングのワイパーとかリンケージの剛性が低く、サーボが位置を保持しても、タイヤはグラグラで舵角を保持できないと気づいた。コーナーリング中に敢えてストッパーに当てることで保持力が上がるんじゃないのか?と思って、これ付けていたんだよね。

フロントのサスペンションには舵角を制限するためのストッパーが付いている。ここがメーカーが決めた最大舵角位置なわけだが。ベテランであれば最適な舵角は自分で決めるので、こんなものは不要と考えて最初から取り付けないだろう。私も最初そう思ったのだが、組み立てているうちにこのシャーシはステアリングのワイパーとかリンケージの剛性が低く、サーボが位置を保持しても、タイヤはグラグラで舵角を保持できないと気づいた。コーナーリング中に敢えてストッパーに当てることで保持力が上がるんじゃないのか?と思って、これ付けていたんだよね。

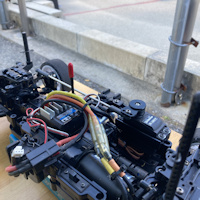

BT-01

BT-01 BT-01だけど、タミヤレギュのブラシレスにしたらどんな感じなのかが気になったので、モーターとESCを積み替える。

BT-01だけど、タミヤレギュのブラシレスにしたらどんな感じなのかが気になったので、モーターとESCを積み替える。 BT-01

BT-01

商品はこれ。Amazonで買ったけど。

商品はこれ。Amazonで買ったけど。 BT-01組み上がった。

BT-01組み上がった。